Bach-Orgel Leipzig

Fertig gestellt im Jahr 2000, zu Bachs 250sten Todestag

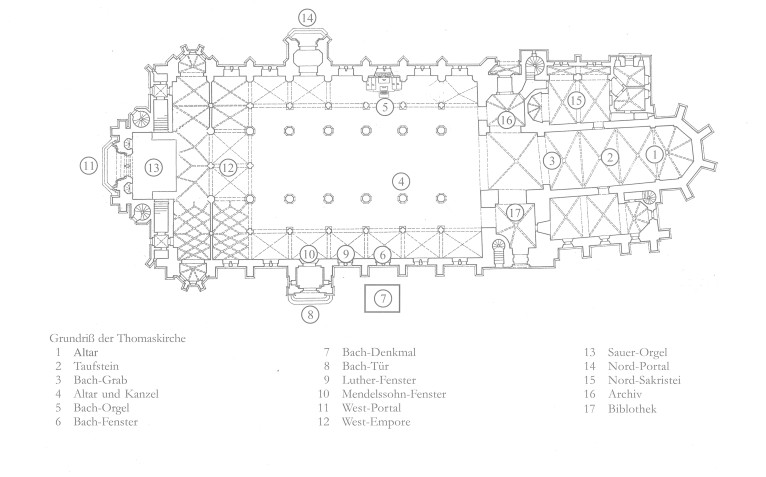

Die Thomaskirche ist eine der beiden Hauptkirchen in der Stadt Leipzig. Der östliche Teil der Kirche und der langgezogene Chor sind im 12. Jahrhundert entstanden. 1482 bis 1496 wurde die spätgotische Hallenkirche angebaut, beides ist bis heute erhalten geblieben und dem Stil der Zeit angepasst. Schlanke Säulen gliedern den Raum in ein Mittelschiff und zwei gleich hohe Seitenschiffe. Mit den umlaufenden Renaissanceemporen und dem alles überspannenden Netzgewölbe wird die spätgotische Hallenkirche zu einer weiträumigen, großzügigen Predigt- und Konzertkirche, mit guter Raum-Akustik. Martin Luther hat hier 1539 die Reformation in Leipzig ausgerufen.

Die ehemals barocke Innenausstattung aus der Zeit Bachs ist durch die eingreifenden Arbeiten zwischen 1885-1889 weitgehend verloren gegangen. Der Großteil der heutigen Ausstattung stammt aus jener Zeit, die Fassung des Innenraumes geht jedoch auf die Renovierung 1961-1969 zurück. Zum Teil wird die Kirche quer genutzt als Predigt- und Konzertkirche mit zweitem quergestellten Volksaltar und Kanzel im vorderen Teil des Kirchenschiffes. Die Kirche hat etwa 1500 Sitzplätze.

Im Westen befindet sich die große Chorempore der Thomaner. Hier hat Bach 27 Jahre den Thomaner-Chor, Solisten und Orchester geleitet. Vor der damals durchgängigen Westwand stand die mehrmals vergrößerte große Orgel der Thomaskirche, die auch für das Continuospiel der Kantaten Verwendung fand. Zu beiden Seiten der Orgel waren erhöhte Musizieremporen für die Kunstgeiger und Stadtpfeifer. 1885-1889 wurde im Zuge der neugotischen Umgestaltung der Kirche das Instrument beseitigt und ein neugotisches Portal mit darüber liegendem Platz für eine romantische Orgel angebaut. Das Werk von Wilhelm Sauer mit ursprünglich 63 Registern auf 3 Manuale und Pedal verteilt, wurde nach Vorschlägen von Karl Straube 1908 auf 88 Register vergrößert. Das Instrument, klanglich wieder hergestellt, repräsentiert heute einmalig die Klangvorstellung der Orgelwerke Bachs in dieser Zeit, die sogenannte „Leipziger Schule“, die mit den Namen Karl Straube und Max Reger untrennbar verbunden ist.

Die Bedeutung der Kirche ist eng mit dem Namen Johann Sebastian Bach verbunden und ist die Wirkungsstätte des Thomanerchores. Seit der Bachrenaissance, wesentlich befördert durch Felix Mendelssohn Bartholdy, ist sie die bedeutendste Bachstätte weltweit – seit 1949 auch die letzte Ruhestätte J.S.Bachs. Die Kirche ist wöchentlicher Anziehungspunkt für Hörer aus aller Welt für die dort seit Generationen gesungenen Motteten und Kantaten sowie den Sonntags-Gottesdienst mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester.

Die Orgeln der Thomaskirche in der Zeit von Johann Sebastian Bach

Die „grosse Orgel“ in der Thomaskirche zu Leipzig

nach J.J. Vogel, Leipzigisches Chronicom, Leipzig o.J. (zwischen 1696 und 1714) S. 110 ff

Auf dem Schüler Chor ist an der Abendwand (Westempore) die grosse Orgel…

Dieses Orgelwerk ist, besage der daran stehenden Jahreszahl, 1601. und wiederum 1670. renoviert und mit einer neuen Baß-Stimmen und Brustwerk vermehret worden. Daß also heute zu Tage diese Orgel nachgesetzte 35 Stimmen hält. Hat 3 Manual Clavier und 1 Pedal und noch zur Zeit 10 Blaßbälgen.

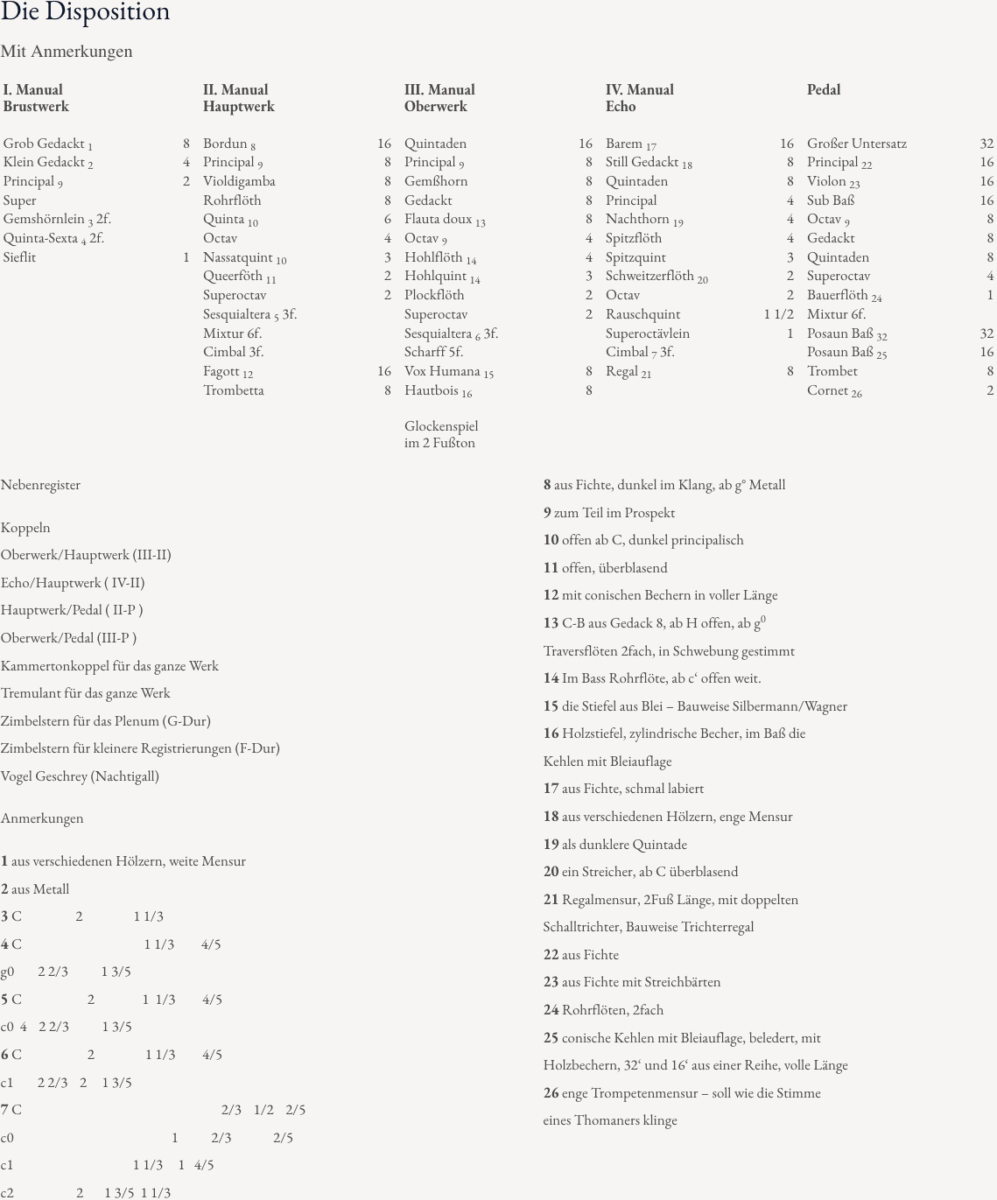

Disposition

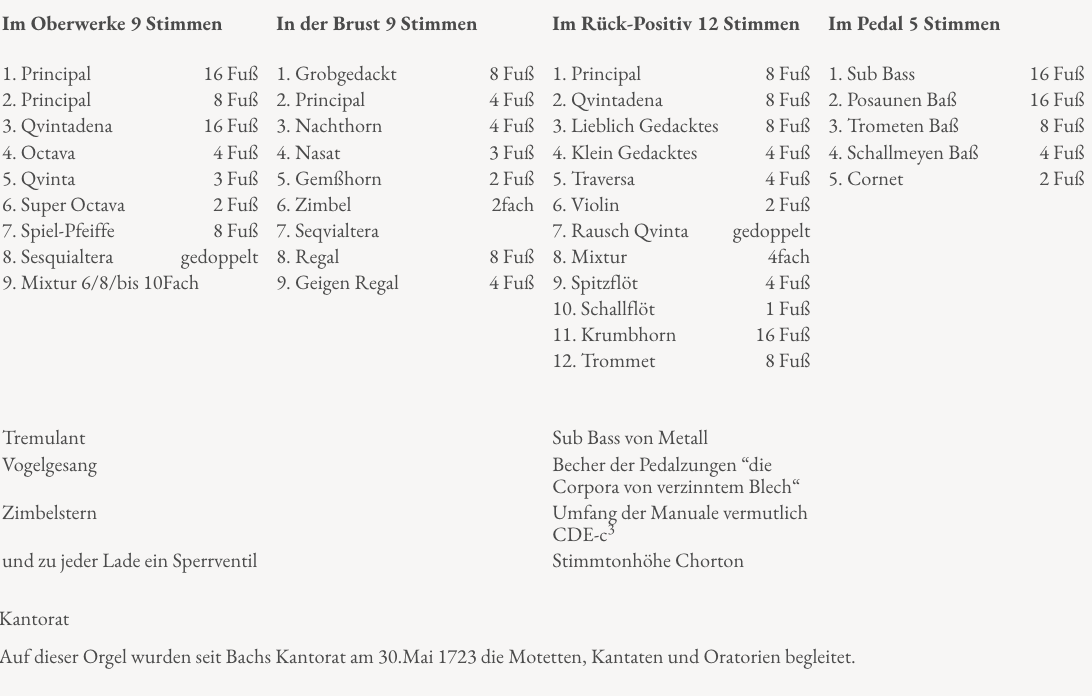

Die kleine Orgel

als Schwalbennest-Orgel an der Ostwand der Kirche

„Darauf an hohen Festtagen geschlagen und musiciret wird“

nach J.J. Vogel, Leipzigisches Chronicom, Leipzig o.J. (zwischen 1696 und 1714) S. 110 ff

Die Disposition

Die Idee des Orgelprojektes

Ullrich Böhme, der Vorgänger des jetzigen Thomasorganisten Johannes Lang, stellte für den Neubau der Bach-Orgel in der Thomaskirche drei Kriterien voran:

Es sollte ein Instrument sein, auf dem im Besonderen die Musik Johann Sebastian Bachs darstellbar ist.

Das Instrument sollte in Johann Sebastian Bachs Leben eine Rolle gespielt haben.

Das Instrument sollte nicht die Kopie eines heute noch existierenden Originals sein.

Eine große, gravitätisch klingende Bach-Orgel mit vielen Klangfarben

Klanglich liegen der Bach-Orgel in der Thomaskirche die Disposition und die weiterführenden Überlegungen von Johann Christoph Bach zugrunde. Er war Stadtorganist an der Georgenkirche in Eisenach und verfolgte den Bau einer neuen Orgel. Johann Sebastian wurde in dieser Zeit in Eisenach geboren, in der Georgenkirche getauft und ist dort herangewachsen. Sein Vater war dort Stadtpfeifer. Mit dem Bau des Instrumentes wurde Georg Christoph Stertzing beauftragt, die Disposition und Johann Christoph Bachs zahlreiche Eingaben sind in der Georgenkirche aufbewahrt. Während und nach der langen Bauzeit wurde das Werk klanglich weiter ergänzt und verändert. 1725 ergänzte Johann Friedrich Wender aus Mühlhausen das Pedalwerk um eine Posaune 32 Fuß. Johann Sebastian muss der Bau dieser großen Orgel sehr inspiriert haben – sie diente im wohl zeitlebens als Vorbild.

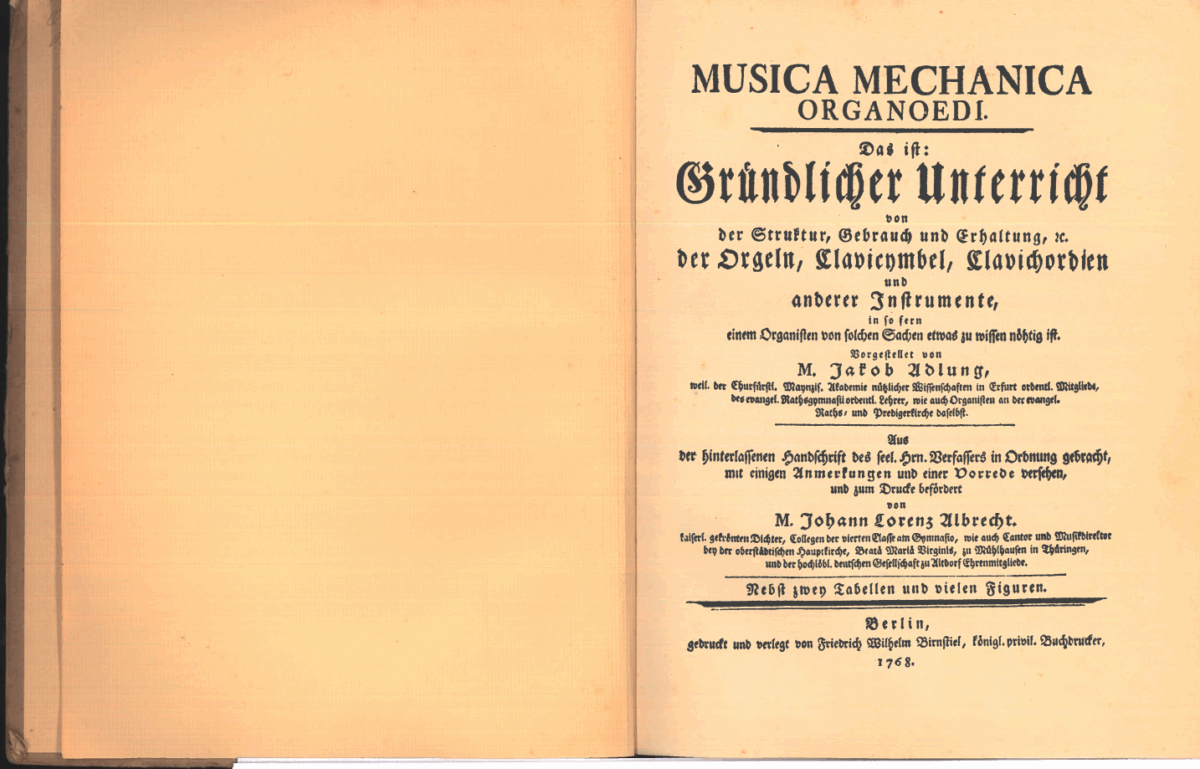

Der Orgelbau in Thüringen in der Zeit J.S.Bachs

In Thüringen, mit dem Zentrum Erfurt, wirkten am Ende des 17. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausragende Künstler, Musiker, Komponisten und Instrumentenbauer, die musikalisch und instrumentenbaulich weit über die Grenzen eine besondere Ausstrahlungskraft hatten und den Orgelstil in Mitteldeutschland prägend bestimmten. Eine wichtige Rolle dürfte die weit verzweigte Bachfamilie gespielt haben, die den Orgel- und Instrumentenbau wechselseitig inspiriert hat. Die Orgel- und Instrumentenkunde wurde von der Persönlichkeit Jakob Adlungs aus Erfurt geprägt, der an der Universität lehrte und gleichzeitig Organist an der Prediger Kirche war. Seine Musica Mechanica Organoedi haben heute unschätzbaren Wert für die Vergegenwärtigung der Klanggestalt und die Erforschung des thüringischen und mitteldeutschen Orgelbaus.

Die Orgelbauer um J.S.Bach

Vier mitteldeutsche Orgelbauer seien hier genannt, die für das Konzept der neuen Bach-Orgel in der Thomaskirche von Bedeutung waren:

- Georg Christoph Stertzing, dessen Instrument und klangliches Konzept in der Georgenkirche den jungen Bach geprägt haben.

- Johann Friedrich Wender aus Mühlhausen, der zu den bedeutendsten mitteldeutschen Orgelbauern gehört. Mit J.S.Bach hat er mehrfach zusammengearbeitet. Er erbaute 1703 Bachs Arnstädter Instrument in der neuen Kirche. 1708/09 erweiterte und veränderte er die Orgel von St. Divi Blasii in Mühlhausen nach Bachs Vorschlägen. In beiden Kirchen hatte Bach das Organistenamt inne. Wender war mit seiner Mühlhauser Werkstatt wiederholt im benachbarten Hessen tätig. Einige seiner Schüler ließen sich dort nieder und bestimmten mit ihren Instrumenten weitgehend den Orgelbau in Ost-, Nord- und Mittel-Hessen.

- Zacharias Hildebrandt, der zu den Instrumentenbauer-Persönlichkeiten in Bachs Leipziger Zeit gehörte. 1727/28 überarbeitete er die Festorgel, die Schwalbennest-Orgel in der Thomaskirche gegenüber der Musikempore im Westen. Bach hat das Instrument für mehrchörige Werke und seine Musik verwendet. Den mehrjährigen Neubau der großen Orgel in der Wenzelskirche in Naumburg haben Bach und Gottfried Silbermann gemeinsam geprüft. Die Arbeiten Hildebrands markieren den Höhepunkt und Abschluss einer großen Epoche.

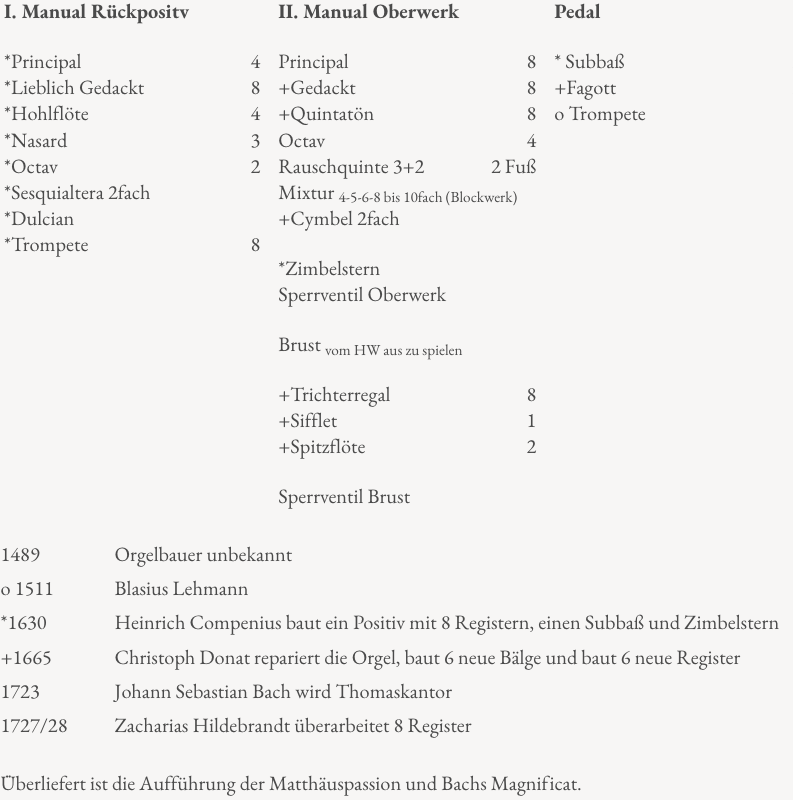

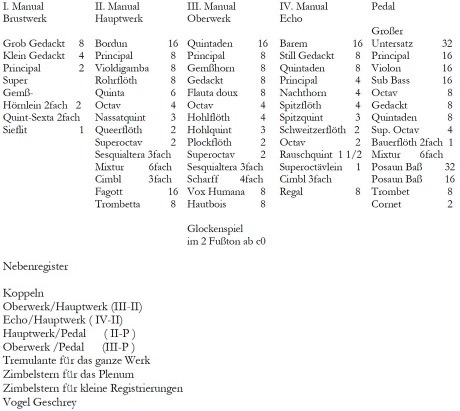

Die Disposition

Die Disposition der Bach-Orgel für die Thomaskirche ist aus den heute noch erhaltenen Quellen der ehemaligen Orgel der Georgenkirche in Eisenach und deren weiteren Veränderungen entstanden. Einige geplante, aber nicht ausgeführte Register, sind in das Leipziger Projekt aufgenommen.

Für die klangliche Ausgestaltung der Disposition wurden außerdem Berichte von dem Erbauer Georg Christoph Stertzing während und kurz nach Fertigstellung der Orgel berücksichtigt. Des weiteren sind Berichte von Johann Andreas Silbermann aus Straßburg und den Orgelbauern Johann Georg und Johann Adam Östreich aus Oberbimbach bei Fulda von Bedeutung. Silbermann hat das Eisenacher Werk ca. 30 Jahre nach Fertigstellung besichtigt und seine Eindrücke ausführlich notiert. Die Orgelbauer Östreich erstellten ca. 100 Jahre nach Fertigstellung der Orgel, ein ausführliches Gutachten.

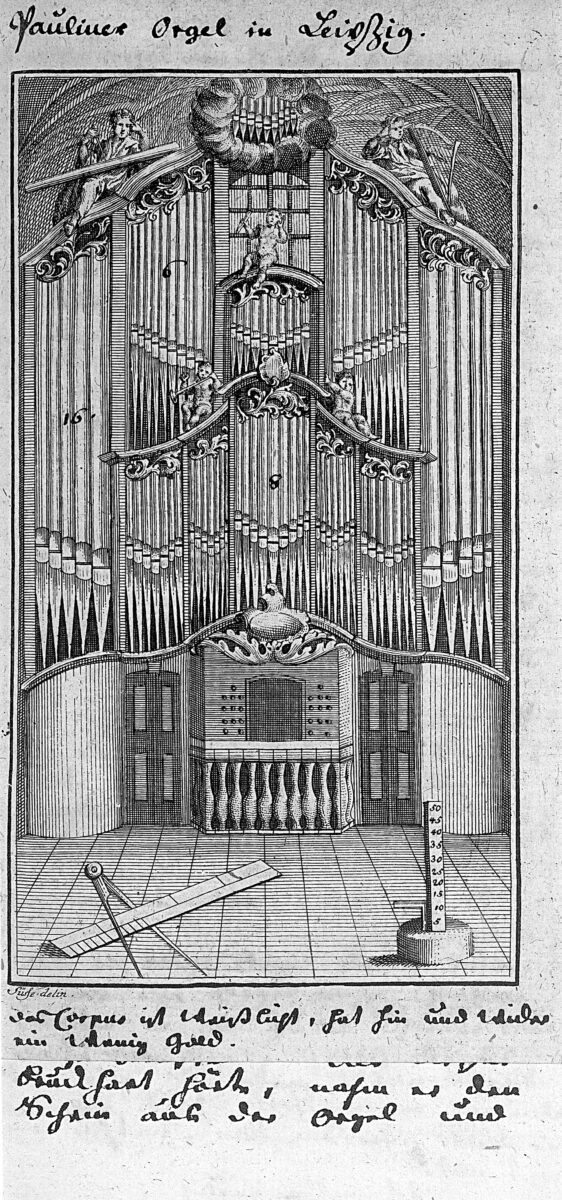

Die äußere Gestaltung

Die äußere Gestaltung des Instrumentes ist eine Anlehnung an den als Kupferstich überlieferten barocken Prospekt der ehemaligen Orgel der Universitätskirche zu Leipzig. Bach hatte das Instrument von Köthen aus geprüft. In seiner Leipziger Zeit war es das Instrument, auf dem sich Bach in Leipzig hören ließ – zu den Veranstaltungen der Universität, zu allgemeinen Konzerten und zur Vorstellung eigener neuer Werke. Es war naheliegend, sich für das Äußere der Bach Orgel diesem Instrument zu nähern.

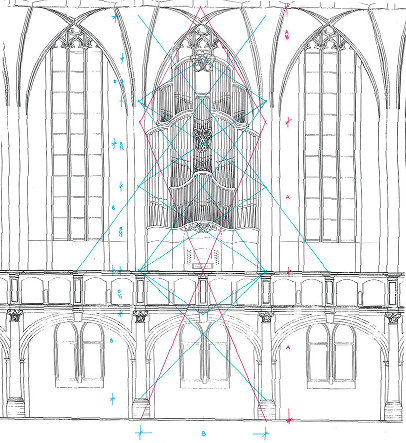

Entsprechend den räumlichen Verhältnissen in der Thomaskirche und der zugrundeliegenden viermanualigen Disposition wurde dem Entwurf ein Oberwerk hinzugefügt und das Äußere in seinem Ganzen auf die neue Situation, die Maße und Proportionen der Thomaskirche ausgerichtet. Die Form, das barock gegliederte, sich zur Mitte hin konzentrierende Gehäuse, soll die Sprache der Orgel – ihre barocken Klänge – kenntlich machen und nach außen hinzeigen. Die Details – die Profile der Rahmen und Gehäuseschwünge, die im Lichte reflektierenden, versilberten Abschlüsse über den Pfeifen, das Bach-Emblem als Mitte der Orgel, die obere Bekrönung am Gehäuse und die Bekrönung über dem Spieltisch und den flankierenden, nach außen sichtbaren Zymbelsternen – sie sind modern ausgearbeitet. Die Orgel soll als ein Instrument unserer Zeit kenntlich sein. Es spiegelt in seinem architektonischen Aufbau Merkmale Bach’scher Musik wider, die von einer inneren Gesetzmäßigkeit, klaren Proportionen und einer Zahlensymbolik durchdrungen sind. Es reiht sich in die Tradition der Thomaskantoren und Thomaner ein, die immer auch die Gegenwart musikalisch reflektiert haben.

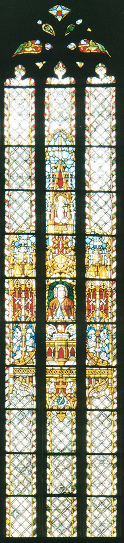

Die Bach-Orgel steht auf der nördlichen Seitenschiffempore im 6. Joch von Westen aus, in voller Höhe vor einem der Fenster, schräg gegenüber dem zweiten Altar mit Kanzel. Von diesem Platz aus kann sie klanglich den ganzen Kirchenraum erreichen. Sie bildet eine Achse mit dem gegenüberliegenden Bachgedenkfenster sowie dem Bachdenkmal unmittelbar vor der Thomaskirche und reflektiert dieses musikalisch in die Thomaskirche.

Die klangliche Gestaltung

Bach hatte einen großen Teil seiner Orgelkompositionen bereits geschaffen, als er nach Leipzig kam. Seinen Orgelstil prägte zunächst Thüringen, wo die weit verzweigte, musikalische „Bachische Familie“ zu Hause war, Johann Sebastian aufgewachsen ist. Später hatte er Organistenämter in Arnstadt, Mühlhausen und Weimar inne. Er wurde in seinen jungen Jahren beeinflusst durch seinen zweijährigen Aufenthalt in Lüneburg, von wo aus er mehrfach nach Hamburg reiste. Von Arnstadt, seiner ersten Anstellung aus, unternahm er eine mehrmonatige Reise zu Dietrich Buxtehude nach Lübeck. In den Hansestädten muss ihn besonders der obligate Einsatz des Pedals beeindruckt haben. Die intensive Beschäftigung Bachs mit Orgeln überhaupt und im Besonderen der Orgel für die Georgenkirche in Eisenach, hat sicherlich seinen Werdegang nachhaltig geprägt. Die Disposition der Eisenacher Orgel, das reich besetzte Pedal, sowie die Vielfalt der Klangfarben bot musikalisch alle Voraussetzungen für seinen Orgelstil. Spätere Erweiterungen der Orgel wie den Einbau einer Posaune 32 Fuß hat Bach selbst bei kleineren Orgeln gefordert, zum Beispiel in Lahm im Itzgrund, wo er aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen beratend tätig war. In Bachs Organistenamt fällt außerdem der Einbau eines Glockenspiels im Manual der Orgel der Schlosskirche in Weimar. Bach bedauerte, dass er keine „recht große und recht schöne Orgel zu seinem beständigen Gebrauch gegenwertig“ haben konnte.

Disposition

Stimmtonhöhe und Temperierung

Die Stimmtonhöhe für Orgeln in Mitteldeutschland war zu Bachs Zeit der Chorton (466 Herz, einen halben Ton höher als unser heutiges a 440 Herz). Die Orchester-Instrumente zu den Kantaten spielten im Kammerton (a 415 Hz, einen Ganzton tiefer). Bach hat zu seinen Kantaten und Oratorien die Continuo Stimme für die große Orgel einen Ganzton tiefer ausgeschrieben. Die Bach-Orgel in der Thomaskirche steht im Chorton und kann mittels der Kammertonkoppel mit allen Registern einen Ganzton tiefer gespielt werden.

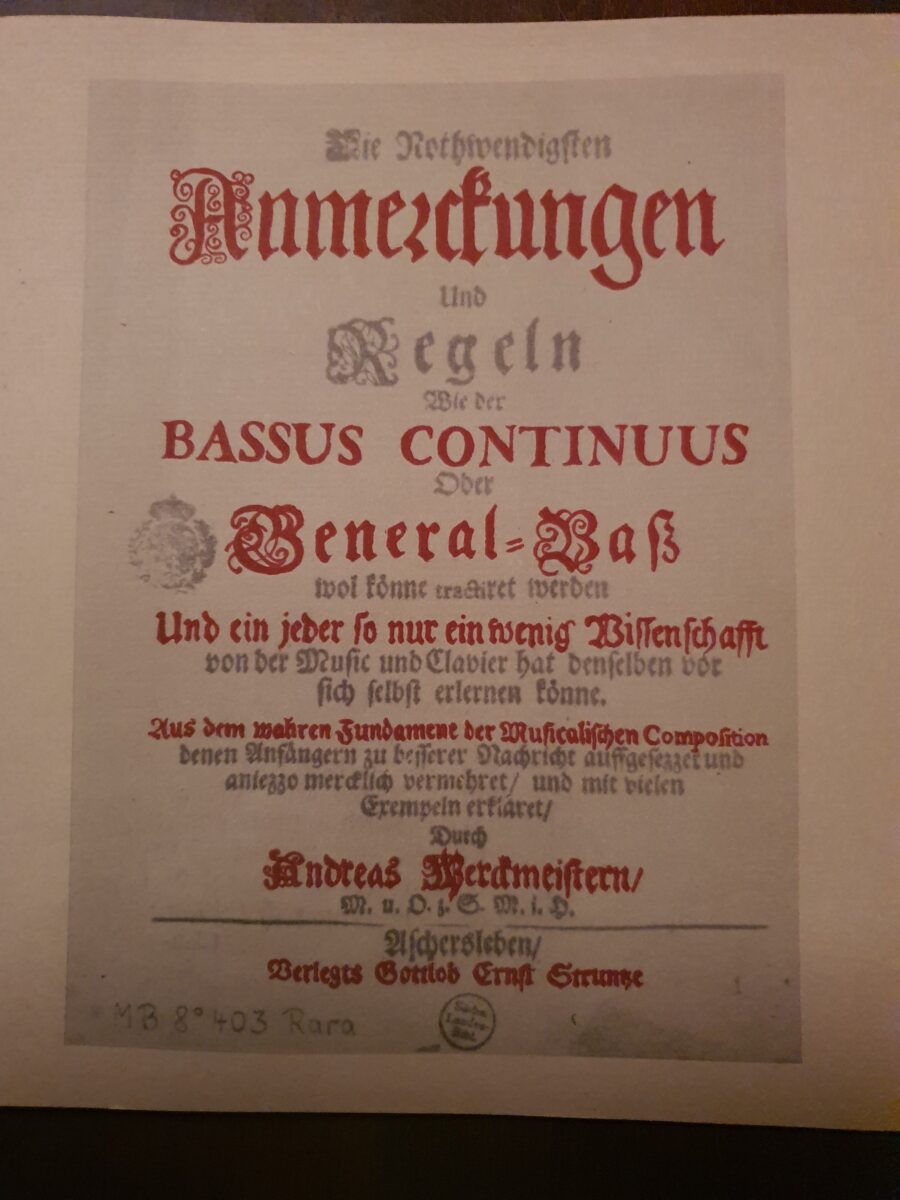

Mit der Umschaltung der Tonhöhe musste auch eine Temperierung gefunden werden, die in beiden Tonhöhen möglichst ähnlich ist. Außerdem sollten Bachs späte Werke, die in Leipzig entstanden sind, der Dritte Teil der Clavierübung, gut darstellbar sein. Erst nach Fertigstellung des Instruments fand sich ein Dokument im Staatsarchiv Dresden von Andreas Werckmeister “Anmerkungen und Regeln für das Continuo Spiel“, in dem die Stimmanweisung so angegeben ist, wie sie in die Bach Orgel bereits eingegangen war.

Für die Bachpflege ist die Eisenacher Disposition von Joh.Chr.Bach (1696) mit ihren musikalisch reichen Klangfarben eine interessante Entdeckung. Sie bietet zum einen kraftvolle Plena, wie wir sie in den Orgeln von Gottfried Silbermann in Freiberg und Dresden oder der Hildebrandt-Orgel in Naumburg wiederfinden. Die Terzchöre sind in dem Dispositionsentwurf in zwei unterschiedlich zusammengestellte Sesquialteras zusammengefasst, so dass sich einerseits die klaren, hellen, prachtvollen Plena der großen sächsischen Orgeln verwirklichen lassen. Andererseits können auch jene farbig leuchtenden Orgelklänge zusammengestellt werden, wie sie zum Beispiel die Trost’schen Instrumente auszeichnen, die von Terz-Mixturen geprägt sind. Der gravitätische und gleichzeitig strahlende Orgelklang wird in der Bach-Orgel besonders erlebbar. Das Werk steht im Chorton, einen halben Ton höher als die heutige Tonhöhe. Beide Hauptmanuale, HW und OW, sind 8-füßig mit der Basis Bordun 16 bzw. Quintaden 16. Dagegen weist das Pedal in enorme Tiefen, mit zwei 32 Fuß Stimmen, Untersatz 32 und Posaunbass 32 und vier 16 Fuß Stimmen von ganz unterschiedlich klanglicher Kontur. Die erschütternde Größe Bachscher Werke wird hier durch die große Spannweite der tiefen Bässe zu vielchörigen Mixturen und Cimbeln enorm gesteigert. Das Wesentliche der groß angelegten Disposition ist die Vielfalt an Einzelklangfarben, die elementare klangliche Bedürfnisse darstellen können: Herbheit und Lieblichkeit, die Fähigkeit zu erschütternder Größe und zur schlichten, elementaren Trauer, Schmerz oder Sehnsucht gegenüber Freude und Jubel, das Moment des Jetzt und des Blickes hinüber. Es sind Klangfarben, die das Leiden, Sterben und die Auferstehung als das Zentrum allen christlichen Denkens und Handelns wiedergeben können, wie wir es aus den Bach’schen Kantaten, Passionen und Oratorien kennen. Das Instrument ist in seinem Wesentlichen ein auserlesenes Kantaten-Orchester, das Affekte Bach’scher Musik darstellen kann. Zur sinnlichen musikalischen Wiedergabe Bach’scher Orgelwerke bedarf es in besonderer Weise der vielfältigen Einzelklangfarben, einer sensiblen, alles übermittelnden Spieltraktur und eines immer richtig darauf reagierenden Orgelwindes. Erst durch das musikalische Ineinandergreifen dieser drei Bereiche kann Bach’sche Orgelmusik ihren vollendeten Ausdruck finden – die innige Zwiesprache zwischen der Seele und dem Geistigen.

Résumé

Die geniale Disposition von Joh. Christoph Bach für eine große, gravitätische Orgel war die musikalische Grundlage für die Bach-Orgel in der Thomaskirche. Zur Erfüllung ihrer speziellen Aufgabe, die Wiedergabe der Musik Bachs, wurde das neue Instrument nicht einem bestimmten Instrumententyp zugeordnet, vielmehr soll es die Universalität Bach’scher Musik in all ihrem musikalischen Ausdruck und ihrer klanglichen Vielfalt wiedergeben können.

Das Instrument steht einen halben Ton höher im Chorton. Bachs Orgelwerke werden dadurch in besonderer Weise mit ihrem strahlenden Klang und gleichzeitiger Monumentalität erlebbar. Die Bach-Orgel kann aber je nach Anforderung mit ihren vier Manualen und Pedal, ihrem ganzen Registerfundus, einschließlich der beiden 32 Fuß Stimmen in der Farbigkeit eines Kantaten-Orchesters auch einen halben Ton tiefer im Kammerton gespielt werden. Für die Musik in der Thomaskirche, besonders für Bachs Kantatenwerk sind so Möglichkeiten geschaffen, die einzigartig in der Welt sind.

Technische Daten

Das Gehäuse

hat die große barocke Form, ist aber im Detail modern gestaltet. Alle Teile sind aus Bergfichte, die Oberflächen sind mit Hobel und Ziehklinge geformt und bearbeitet und in historischer Maltechnik farblich gefasst. Der Übergang von den Pfeifen zu den Gehäuserahmungen ist versilbert und gelüstert.

Die Anlage des Instrumentes

ist eine Anlehnung an den überlieferte Gehäusestich der ehemaligen Orgel der Pauliner-Kirche zu Leipzig – auch Universitätskirche genannt. Die barocke Anlage entspricht dem Äußeren des Instrumentes: über dem Spieltisch, zu beiden Seiten der Klaviaturen, das Brustwerk, Principal 2 im Prospekt – dahinter in der Mitte etwas tiefer liegend das Unterwerk, als Echo klingend – rechts und links außen das Klein-Pedal, Principal 8 im Prospekt – darüber in der Mitte das Hauptwerk, Principal 8 im Prospekt – über dem Hauptwerk das Oberwerk, Principal 8 ab F im Prospekt. Zu beiden Seiten im Untergehäuse das Groß-Pedal im hintersten Teil, in der Fensternische stehen die Register Posaune 32 und 16 Fuß – der Untersatz 32 liegt unter der Empore mit Klangaustritten zwischen den Stufen.

Die Spielanlage

ist viermanualig, mittig unter dem Brustwerk

I. Manual Brustwerk

II. Manual Hauptwerk

III. Manual Oberwerk

IV. Manual Echo

Die Umfänge sind

in den Manualen im Chorton C-f3; im Kammerton C ohne Cis bis f3,

im Pedal im Chorton C-f1, im Kammerton C ohne Cis bis f1, für Cis spielt cis0

Die Koppeln

sind als mechanische Trakturkoppeln angelegt

Die Kammertonkoppel

das Instrument steht im Chorton a 466 Hertz und kann mittels der Kammerkoppel umgestellt werden auf Kammerton a 415 Hertz. Sie wird für das ganze Werk durch einen Hebel am Spieltisch eingeschaltet

Die Spieltraktur

ist mechanisch, eine angehängte Traktur mit sehr direktem Spielgefühl

Die Registertraktur

ist mechanisch zum Ziehen rechts und links neben den Klaviaturen

Die Windanlage

liegt unter den Emporenpodesten, rechts und links der Orgel angeordnet. Rechts der Orgel zwei Keilbälge, Vorbalg und Windmotor für die Manuale; links der Orgel zwei Keilbälge, Vorbalg und Windmotor für das Pedal

Der Plenum-Wind

kann als zusätzlicher Keilbalg hinter dem Oberwerk dazugeschaltet werden

Das Pfeifenwerk

in Metall besteht aus unterschiedlichen Blei/Zinn Legierungen von 5% bis 83% Zinnanteil. Das Metall ist conisch auf Stärke gegossen und mit der Ziehklinge nachgearbeitet, die Kerne sind aus Blei.

Die Zungenregister haben Kehlen und Zungenblätter aus nach historischen Herstellungsverfahren bearbeitetem Messing

Das Glockenspiel

sind Schalenglocken mit eigener Repetitionsmechanik und kann mit der Kammertonkoppel auch im Kammerton gespielt werden

Die Tonhöhe

ist im normalen Gebrauch 466 Hertz, sie kann mittels der Kammerkoppel auf 415 Hertz umgestellt werden

Die Temperierung

ist eine spezielle Temperierung für die Musik Bachs, für beide Tonhöhen – 466 Hertz und 415 Hertz gleich

Die Stimmung der Orgel -

alle Pfeifen sind auf Tonlänge geschnitten

Die Intonation

ist in der Kirche ausgeführt und dauerte etwa 8 Monate

Die Temperierung der Bach-Orgel aus der Sicht des Organisten

Johannes Lang

Die Frage nach der richtigen Temperierung einer Orgel ist seit Jahrhunderten eine zentrale Frage im Orgelbau. War dieses Thema bis ins 19. Jahrhundert regelmäßig Thema, um dann mit der flächendeckenden Etablierung einer mehr oder weniger gleichstufigen Stimmung praktisch als abgehakt zu gelten, so flammte es mit der Rückbesinnung auf den historischen Orgelbau wieder auf.

Für den barocken Orgelbau in Mitteldeutschland gibt es eine reiche Überlieferung an wohltemperierten Stimmanweisungen von Forschern wie Neidhardt oder Schröter, sodass wir spätestens mit dem Beleg der neidhardtschen Temperatur auf der Naumburger Wenzelsorgel davon ausgehen können, dass diese Systeme in Mitteldeutschland gebräuchlich waren.

Für die Frage der Temperierung der Bach-Orgel war somit klar, dass man sich an diesen Systemen orientieren kann, auch wenn aus verschiedenen Gründen die nun vorhandene Temperatur eine Neuschöpfung ist.

Die Qualität der Terzen bewegt sich zwischen 6 Cent (C-Dur) und 22 Cent (Cis-Dur), wobei diese je nach Vorzeichenzahl recht gleichmäßig ansteigen. Die Qualität der Quinten bewegt sich zwischen 0 und -4 Cent, wobei in den Zentraltonarten die Quinte bei F-Dur mit -2 Cent von bester Qualität ist.

Diese wohltemperierte Stimmung bietet aus meiner Sicht die perfekte Mischung aus klarer Tonartencharakteristik mit noch deutlich wahrnehmbaren unterschiedlich großen Halbtonschritten, aber sanften Übergängen in der Veränderung der Charakteristik und der Möglichkeit aus allen Tonarten gut spielen zu können. Ich nehme die Temperierung als eher weich wahr. Für die Musik Bachs scheint sie mir ideal zu sein und wirkt „wohltemperierter“ als bspw. Bach-Kellner.

In der Thomaskirche muss die Temperierung der Bach-Orgel eine Doppelrolle erfüllen, da sie in zwei verschiedenen Tonhöhen (465 und 415 Hz) funktionieren muss. Für die Nutzung der Orgel in 415 verschiebt sich das Zentrum der Temperatur mit der besten Terz nach D-Dur. Die Tonartencharakteristiken verschieben sich also in der Weise, dass die Qualität der Kreuztonarten auch bei Tonarten mit vielen Vorzeichen (H-Dur entspricht der A-Dur-Qualität in 465!) noch sehr gut ist, während die B-Tonarten sehr schnell spannungsgeladen werden (B-Dur entspricht der As-Dur-Qualität in 465).

Für die damit spielenden Barockensembles im Kammerton 415 Hz ist diese Charakteristik erstmal etwas ungewohnt und gerade Stücke in B-Tonarten brauchen durch das eher tiefliegende B und Es etwas Zeit zur Intonationsfindung.

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass dies der Realität der Bachzeit entspricht, bei der eine Orgel im Stimmton 465 Hz ganztönig nach unten transponierend einen Chor und Orchester in 415 Hz begleitet hat. Beispielsweise musste bei den festlichsten Werken Bachs, die größtenteils in D-Dur stehen, der Organist in C-Dur spielen. Die charakterlich dunkelsten Arien in den Passionen stehen meistenteils in B-Tonarten, welche in der Orgel zu entsprechendem Klang führen.

Eigentlich müsste dies zur Erkenntnis führen, dass bei der Stimmung von Truhenorgeln zum Begleiten von Bach‘schen Vokalwerken immer eine Temperierung mit Zentrum D-Dur gewählt wird.

Es ist zu schade, dass uns nicht die Temperierung der Orgeln der Thomaskirche zur Bachzeit überliefert ist. Da uns im Bach‘schen Werk, welches eine Orgelbegleitung vorsieht, aber eine derart breitgefächerte Tonartenwahl begegnet, muss es eine Temperierung gewesen sein, die ein gutes Spiel aus allen Tonarten ermöglicht hat.

Zuletzt muss uns bei dieser Fragestellung klar sein, dass die Temperierungen immer nach Gehör gelegt wurden und dadurch regional ein viel größerer Variantenreichtum geherrscht haben muss, als es uns in unser heutigen Praxis begegnet.

Jedenfalls kann ich aus der Erfahrung berichten, dass es beglückend ist, mit der Temperierung mit D-Dur-Zentrum Barockensembles zu begleiten und insbesondere in den Passionen den Charakteristiken der Tonarten noch einmal ganz anders nachzuspüren, als es mit den heute gebräuchlichen Temperierungen, die eigentlich alle C-Dur-zentriert sind, der Fall ist.

Die Stimmung kann abgerufen werden unter: https://bund-deutscher-orgelbaumeister.de/stimmungen/

Sie ist unter diesem Link in der Gruppe 5 gelistet.