Die Orgel in der Cathedrale St. Martin

in Bratislava

Würdigung

Über Jahrhunderte war der Dom St. Martin Krönungsdom der ungarischen Könige und ist heute Sitz des Metropoliten der Slowakei.

Den Besucher empfängt ein Ensemble aus mehreren harmonisch ineinandergreifenden Räumen. Das Hauptschiff wirkt mit seiner Höhe und fast quadratischen Grundfläche wie eine gotische Halle. Es ist der Raum für die Gläubigen. Nach Osten öffnet sich der langgestreckte Chorraum mit den Altären und dem Chorgestühl, dem Raum der Geistlichkeit und der Würdenträger. Angegliederte Kapellen und Räume dienen der religiösen Verehrung und der Bewahrung und dem Ausstellen des kostbaren Domschatzes. Kirche und Staat präsentieren sich hier nebeneinander. Der Staatspräsident, der Kardinal, die Bischöfe und die Priester werden im Dom in ihre Ämter eingeführt.

Durch seine gute Akustik wird der Dom auch für große musikalische Aufführungen genutzt. Eine Erinnerungstafel bezeugt, dass gleich nach der Uraufführung in Wien hier die „Missa solemnis“ von Beethoven aufgeführt und mehrmals wiederholt wurde.

Der Platz der Orgel und ihr Äußeres

Das Instrument steht auf der Musik-Empore vor dem Bogen der Westkapelle und ermöglicht den Durchblick zum farbigen Westfenster. Unmittelbar darunter beginnt vor der Mittelsakristei der große Einzug des Erzbischofs, der feierliche Auftakt, den die Orgel mit den festlichsten Stimmen, der „Tuba Archiepiscopus“, festlich begleitet.

Der Prospekt ist zur Mitte hin konzentriert. Sein Mittelteil wirkt durch die Sicht zum dahinterliegenden farbigen, mit feinem Maßwerk verzierten Westfenster räumlich. Zum Teil sind die mittleren Pfeifenfelder mit Rosen geschmückt, die an das Rosenwunder der heiligen Elisabeth erinnern. Sie hat auf der etwas höhergelegenen Burg vor etwa 800 Jahren gelebt, bis sie nach Thüringen heiratete und sich später in Marburg für Kranke aufopferte. Über ihrem Grab entstand die Pilgerstätte, die heutige Elisabethkirche.

Die Orgel kommt aus Marburg, es ist ein besonderes Zusammentreffen. Mit den Rosen, als Erinnerung an die Heilige und als sichtbares Zeichen des Rosenwunders, ist sie eine Elisabeth-Orgel.

Die klangliche Anlage

Musikalisch ist die Orgel-Anlage räumlich angeordnet. Im vorderen mittleren Bereich stehen Hauptwerk und Klein-Pedal, mit großzügig freier Klangentfaltung und gravitätischer Wirkung im Raum. Das darüber liegende Oberwerk ist durch die unmittelbare klangliche Reflexion durch das Gewölbe sehr präsent im Raum. Hier stehen die exponierten Solo-Register der Orgel.

Dagegen steht das Schwellwerk im Übergang zwischen Hauptschiff und West-Kapelle und erfährt durch Abschattungen durch das Hauptgehäuse eine sehr stimmige Klanggebung zu den vorderen Werken. Bei geschlossenem Schweller entsteht ein Klang wie von weither kommend, eins werdend mit dem mystischen Licht des Westfensters. Bei geöffnetem Schwellwerk, mit seinen Klangaustritten zur Mitte des geöffneten Prospektes, zu beiden Seiten und zum Gewölbe, können seine dynamischen Stimmen einen Raumklang und das Tutti der Orgel großartig steigern.

Von entscheidender Bedeutung für eine Groß-Orgel ist das Pedalwerk. Mit seinen drei 32Füßen ist es die großartige und zugleich feierliche Basis für das große Instrument. Nicht sichtbar steht es frei als Abschluss des Instrumentes in der Westkapelle, die auch sein großer Resonanzraum ist.

Das Klangliche der Orgel

Das Instrument kann sich musikalisch in vielerlei Hinsicht hören lassen: Im großen Pontifikalamt, mit dem Einzug der Geistlichkeit, bringt es seine ganze klangliche und physische Präsenz mit der großen Improvisation zur Geltung. Aber auch in den verschiedenartigen anderen Messen, musikalisch gestalteten Vespern und Konzerten kann das Instrument als Begleiter und Solist auf vielfältige Weise musikalisch wirken. Im August, beim jährlich stattfindenden internationalen Orgelfestival sind internationale Konzertorganisten zu hören. Feierlichkeiten von Staat und Kirche, tragischer und festlicher Art, sind mitzugestalten. Das Instrument vereint klangliche Größe, Gravität und Festlichkeit mit Feinsinnigkeit, Rationales mit nicht Fassbarem, Seelisches und Geistiges.

Klanglich greift das Instrument die musikalische Tradition am Dom zu St. Martin auf. Bratislava war über Jahrhunderte eine dreisprachige Stadt mit der Kultur der k.u.k. Monarchie in Österreich. Maria Theresia wurde hier zur Königin von Ungarn gekrönt. Bratislava war Sammelpunkt vielfältiger Kulturen, mit den musikalischen und künstlerischen Brennpunkten Wien – Budapest – Prag.

Mozart hielt sich oft in der Stadt auf und gab Konzerte. Liszt konzertierte in der Stadt und im Dom. Die Esterhazys besaßen in der Stadt ein Palais, Josef Haydn war in ihren Diensten. Beethoven feierte hier seine großen Erfolge. Franz Schmidt wurde in der Stadt geboren und fand seine Liebe zur Orgel im Dom. Die Orgel, die ganz seinen Klangvorstellungen entsprach, stand in der Franziskanerkirche, ein spätbarockes Werk.

In ihrem Kern ist die Orgel ein klassisches Instrument, auf dem die Musik von J.S. Bachs gut darstellbar ist. Darüber hinaus bietet das Instrument die ausdrucksstarken poetischen und lyrischen Klänge der Romantik für die großartigen Klanggemälde von Franz Liszt und das Orgel-Werk von Franz Schmidt, so, wie sich beide ihre Klangwelt vorgestellt haben könnten. Das neue Instrument hat zudem eine französische Klangsprache, die zweite große Säule europäischer Orgelmusik, mit deren Größe und Kraft, dem Rationalen und dem klaren Geist. Gleichzeitig ist sie das ideale Instrument für Orgel-Messen zu den feierlichen Anlässen der Kirchenfeste, für das Ensemble, für Chor und Orchester, für Orgelsolo-Konzerte. Seinen großen Ausdruck erfährt das Instrument durch die Improvisation.

Die Orgel möchte ein Instrument für die Menschen in der Slowakei sein, in der traditionsreichen Stadt Bratislava. Und ein Instrument, das den Reichtum europäischer Orgelmusik wiedergeben kann und die Menschen in Europa verbindet.

Die Disposition

Die technische und klangliche Anlage

Spielanlage am Untergehäuse angebaut

die Manualverteilung ist:

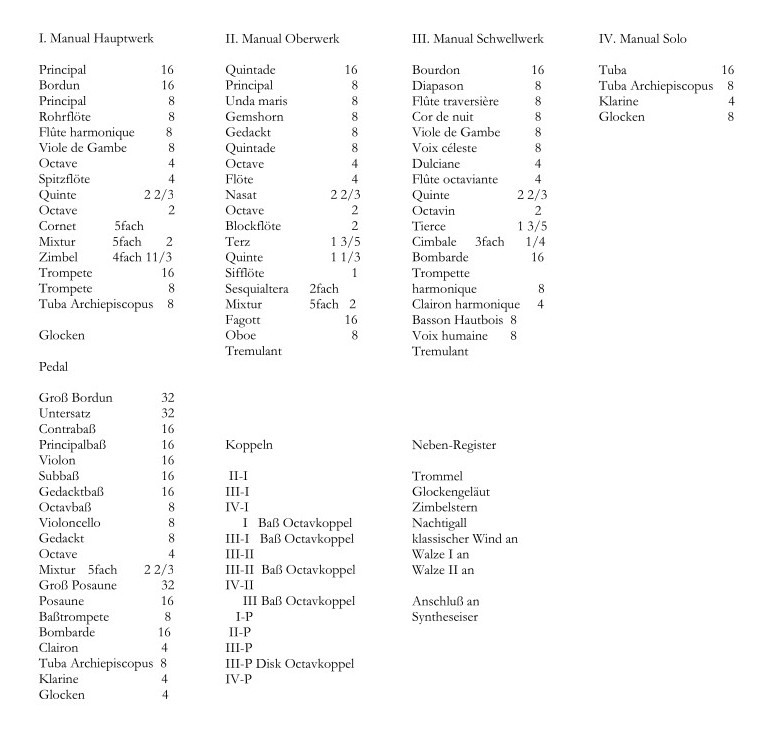

I. Manual Hauptwerk

II. Manual Oberwerk

III. Manual Schwellwerk

IV. Manual Solo und

Umfang der Manuale C-a3, Pedal C-f1

Zweiter, fahrbarer Spieltisch unten im Kirchenraum vorgesehen, für Solo-Auftritte und Aufführungen, die im Chor oder vor dem Chor stattfinden

Orgel-Anlage

- die Spielanlage ist mittig an der Vorderseite der Orgel an das Untergehäuse angebaut

- zu beiden Seiten über dem Spieltisch Hauptwerk und Klein-Pedal auf einer Windlade hinter den Prospektfeldern rechts und links, mit freier Entfaltung im Raum

- darüber als Bekrönung das Oberwerk mit guter klanglicher Reflexion durch das Gewölbe zum Spieler und dem Raum

- das Schwellwerk steht hinter Hauptwerk und Oberwerk im Übergang zur West-Kapelle, rechts und links, ein nicht zu direkter Klang

- das Solowerk ist über dem Hauptwerk mit hohem Winddruck und hervorragender Hörbarkeit in allen Räumen

- das Fernwerk hinter dem Hauptaltar im Chorraum ist auch als Chor-Orgel zu verwenden (geplant)

- das Groß-Pedal hinter Hauptwerk und Oberwerk steht frei in der Westkapelle, mit gravitätischer Wirkung und klanglicher Entfaltung zu allen Werken

mechanische Spieltraktur (Hängetraktur), mechanische Koppeln

elektrische Registertraktur, Setzer, Registercrescendo mit Walze I und II

symphonisches Windsystem, umschaltbar auf „klassischer Wind“; Winddrücke von 73 – 140 mm Ws; Hauptwerk, Oberwerk, Schwellwerk, zweimal unterteilt innerhalb des Klaviaturumfanges in Baß- und Diskantwind; die zentrale Windanlage mit 10 Bälgen, Vorbalg und Motor ist als hinterer Abschluss der Orgel in der West-Kapelle untergebracht